Secciones

Servicios

Destacamos

JULIÁN MÉNDEZ

Domingo, 21 de julio 2013, 13:07

E sta es la historia de un vino que nació por casualidad, algo así como el relato de un milagro embotellado. Hoy, cuando apenas quedan un millar de botellas en un 'calao' de Haro y las escasísimas que asoman por las casas de subastas se pagan a 380 euros la pieza, ha llegado la hora de descubrir el secreto. Es el vino de las mujeres, el vino de la guerra.

Pongánse en faena. Viajen a La Rioja, a 1939, a un país que todavía exterminaba a los mejores en las cunetas o en las trincheras y donde sobrevivir era una cuestión de puro instinto. Álava y La Rioja se habían puesto del lado de los sublevados en una comarca donde los anarcosindicalistas de la CNT tenían un importante peso específico y habían logrado grandes mejoras en las condiciones de vida de los jornaleros, como señala el historiador riojano Carlos Gil.

La maquinaria de guerra necesitaba carne fresca y hasta «quince quintas distintas» fueron llamadas a filas. Para las faenas del campo, las empresas, desprovistas de hombres, «se tenían que valer de criaturas de 14 o 16 años», como recuerda Pilar Grandival, 90 años, vecina de Haro y veterana de CVNE.

El vino, como la gasolina, era entonces un combustible de interés estratégico que formaba parte de la dieta básica de la población. En los contratos de trabajo, apunta Gil, se indicaba a cuántas cántaras, jarras o cuartillos tenían derecho los peones. Los contendientes lo empleaban para alimentar a las tropas y como antídoto contra el miedo. Por algo lo llamaban 'vino peleón'. Por su parte, los caldos de Rioja, que ya se exportaban a medio mundo, constituían un activo valioso y caro, un cheque al portador en aquella maltrecha economía de guerra y que convenía atender.

«El vino que tenía precio entonces era el tinto», apunta la enóloga de CVNE María Larrea. Por esa razón, las viñas donde crecían uvas blancas, sin brazos que las recogieran, se fueron dejando de lado, acuciados los patronos por la necesidad de preparar los caldos caros, hechos con uvas tintas. «El vino blanco era de segunda, no se valoraba», recalca Larrea pese a que, en sus inicios, La Rioja adquirió fama precisamente por sus ricos blancos.

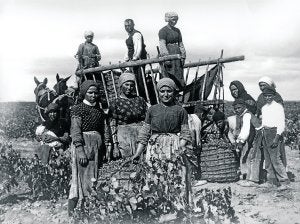

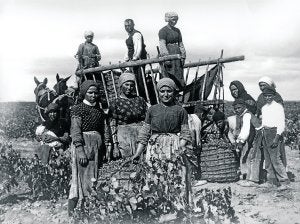

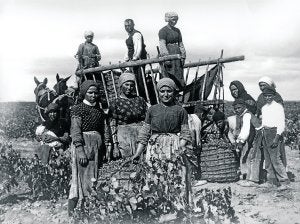

Los racimos de viura y de garnacha se quedaron así en las viñas, olvidadas, ajenas a la contienda. Hasta que en diciembre, alguien puso sus ojos en ellas y mandó a una cuadrilla de mujeres a vendimiarlas a todo correr. Con el paso de los meses, las uvas se habían pasificado y en sus hollejos había florecido el moho, algo que los expertos conocen como «la noble podredumbre». El caso es que el olvido había convertido aquellos racimos medio secos en pura ambrosía.

Pero la cadena de coincidencias no había hecho más que comenzar. Una vez fermentado el mosto, el proceso se paralizó. ¿La causa? La altísima concentración de azúcares, apunta Larrea. Con todo, se embotellaron unos pocos cientos de botellas y se pensó que podían destinarse para celebraciones, bodas y cosas así...

«Una joya muy melosa»

Puede que no estuvieran los tiempos de la posguerra para demasiados festejos, pero el caso es que aquella remesa de botellas, con la etiqueta Corona 1939 al frente, quedó aparcada en una oscura galería, durmiendo el sueño de los justos. Fue una nueva visita del azar. La tercera. Cuando muchos años después, un curioso ordenó probar aquella partida y saltó la sorpresa.

«Es una joya, un vino muy meloso, brillante y ambarino. Con aromas a cítricos, pastelería y galleta; un blanco muy fresco, con una acidez del 3,7. Y lo mejor es que se hizo él solo, no se buscó», resume María Larrea tras catar una de esas rarezas en la III Estación de San Vicente de la Sonsierra. «Tiene el estilo de los Sauternes y de los amontillados», ilustra el bodeguero Benjamín Romeo. «Esto demuestra que los enólogos no tenemos ni idea... cuando dejamos a la Naturaleza seguir su curso es cuando salen las cosas grandes», bromea.

Puede que el Corona 1939 fuera una de las pocas cosas buenas que dio nuestra Guerra Civil. Un episodio que, desde sus 90 años, Pilar Grandival recuerda todavía como un tiempo de fatigas. Las muchachas como ella iban a vendimiar «de bien jovencitas y a cargar buenos cestos». En Haro, ocupado por los 'camisas negras' italianos, «que hacían muy buen café y nos daban chuscos de pan para quitar el hambre», los agricultores cambiaban el sulfato para las viñas llegado de Bilbao por «patatas de los pueblos para poder comer», y todo el que podía racimaba en las viñas y recorría los campos en busca de cualquier cosa que llevarse a la boca. Mientras, Corona, el vino de las mujeres, esperaba su momento en el silencio de la bodega.

90% viura y 10% garnacha. Las uvas sobremaduraron en la viña y fueron recolectadas en diciembre de 1939. Tras ser embotelladas, estuvieron perdidas cerca de 70 años. Hoy quedan poco más de mil botellas en Haro. Se han llegado a pagar hasta 380 euros por una en subasta.

Pilar Grandival, que se jubiló como cocinera de CVNE, recuerda la comida que cocinó para Paul Bocuse, padre de la nouvelle cuisine, quien acudió a la bodega para preparar el almuerzo a las autoridades en el centenario. «Se tomó tres platos de patatas con chorizo y semejante filete, que no cabía en el plato, con pimientos fritos. Cuando salió a saludar dijo que me tenían que aplaudir a mí. Aquello dio la vuelta al mundo», ríe.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones de HOY

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.