Escritura antigua

Extremadura busca su piedra RosettaSecciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Escritura antigua

Extremadura busca su piedra RosettaEl hallazgo de un abecedario grabado en la placa de pizarra rescatada en Casas del Turuñuelo aviva el interés por descubrir el significado de los textos más antiguos de Extremadura. El misterio sigue ahí. Se desconoce qué pretendían comunicar los pobladores de estas tierras en siglos como el VI o V antes de Cristo. Se busca el equivalente a la piedra Rosetta hallada en una campaña de Napoleón en Egipto. El fragmento expuesto en el Museo Británico contiene tres escrituras distintas, una de ellas en griego antiguo. Esa fue la clave para descifrar los jeroglíficos.

Joan Ferrer i Jané, el epigrafista que descubrió el signario en la tablilla con guerreros de Guareña, ha estudiado las piezas extremeñas con escritura paleohispánica, correspondientes a lenguas indígenas habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Conoce bien los testimonios, que irían del siglo VI a. C., los más antiguos –como los de la necrópolis de Medellín–, a las manifestaciones lusitanas, en alfabeto latino (s. I d.C.).

Noticia relacionada

Antonio Gilgado

Esos hallazgos figuran en «cinco estelas con inscripciones en lengua del sudoeste (Siruela, Higuera la Real, Cabeza del Buey, Madroñera y Medellín), dos en escritura y lengua celtibérica, la ceca de Tamusia localizada en Villasviejas del Tamuja (Botija) y un puñal de bronce de una necrópolis de Almaraz». A estos restos hay que sumar una «tésera celtibérica en escritura latina y lengua celtibérica, supuestamente también de Villasviejas del Tamuja, dos inscripciones rupestres en lengua lusitana y escritura latina del Arroyo de la Luz». En cuanto al resto de los vestigios, considera el experto en epigrafía de la Universidad de Barcelona que todavía «no pueden atribuirse con seguridad a ninguna lengua y escritura concreta». Se refiere a tres grafitos sobre cerámica «hallados en Medellín, dos inscripciones sobre los ortostatos del dolmen de Valdecaballeros, un fragmento de pizarra de Cañamero, así como el abecedario fragmentado de Villasviejas del Tamuja». A este último grupo se uniría, de confirmarse el primer análisis, el abecedario del Turuñuelo.

Hay consenso al afirmar que, a pesar de la riqueza arqueológica de la región, los ejemplos de escritura paleohispánica no llegan a la veintena. Lo confirma el director del Museo Arqueológico de Badajoz, Francisco Javier Heras, quien destaca, no obstante, que podemos presumir de «piezas excepcionales de una de las grandes familias que integran la epigrafía paleohispánica: la escritura del suroeste».

Para Joan Ferrer i Jané, el valor de los hallazgos de escritura paleohispánica reside en la variedad tanto de las lenguas representadas, como en las escrituras usadas. «El origen de todas ellas se considera que está en una escritura paleohispánica original, que a su vez deriva del alfabeto fenicio, y que es la responsable de las características comunes de todas ellas, principalmente el semisilabismo, es decir, la convivencia de signos alfabéticos y silábicos».

A eso se suma, según el arqueólogo Javier Jiménez Ávila, exdirector del Consorcio de Mérida, que el número de evidencias en Extremadura tiene una «cantidad de situaciones contextuales algo más variada». Este experto menciona como ejemplos curiosos «las inscripciones de tholos de Castilblanco, que se realizaron en el interior de una cámara de un monumento megalítico mucho más antiguo, y que no tienen parangón». Es un monumento visitable, pero «los signos se ven muy mal».

Para ver el grueso de la epigrafía antigua hay que visitar el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el Museo de Cáceres. En ese segundo «se encuentran, desde los años setenta, las inscripciones de Alomoroquí (Madroñera) y Cañamero, y el fragmento signario de Botija. El Arqueológico de Badajoz tiene piezas verdaderamente sobresalientes, como la inscripción de Siruela o las estelas de Capote y Cabeza de Buey», añade Jiménez Ávila.

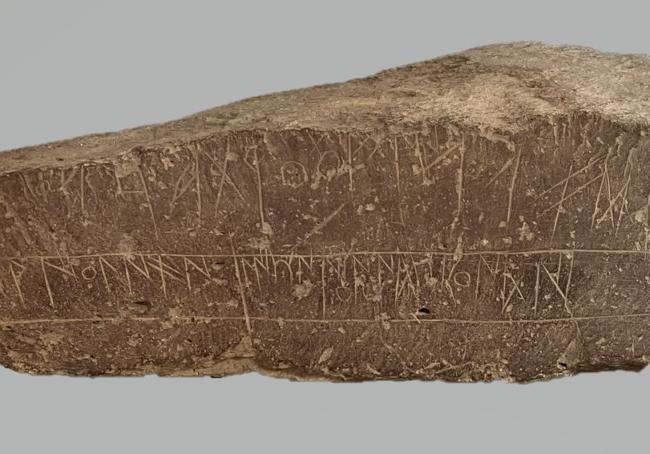

El director de ese museo, Francisco Javier Heras, cita la estela de Siruela como un buen ejemplo de escritura del suroeste. La pieza tiene grabadas «dos líneas de signos, formando palabras de las cuales desconocemos su significado». No es la única muestra con inscripciones de este tipo. También están «las estelas de guerrero de Cabeza del Buey e Higuera la Real, que probablemente fueron reutilizadas sobrescribiendo unos textos». Estas piedras decoradas y «sobreescritas, aportan un valor muy interesante para comprender la relación cronológica entre unas manifestaciones y otras, pues quisiera decir que las inscripciones en letrero del suroeste son posteriores a los dibujos de armas, carros y gerreros».

Estela de Siruela Posee una inscripción en lengua del sudoeste y puede verse en el Arqueológico de Badajoz.

Abecedario del Villasviejas del Tamuja Se halló en Botija y está en el Museo de Cáceres.

Estela de Cabeza del Buey Junto a la pieza de Higuera la Real, su singularidad reside en la escritura que figura junto a los carros, armas y guerreros.

Ceca de Tamusía Escritura celtibérica localizada en Villasviejas del Tamuja (Botija).

Placa de Medellín Apareció reutilizada en una tumba de la necrópolis, y se fecharía en el siglo VI a. C.

Sin salir de la provincia de Badajoz, Heras destaca los restos de la necrópolis orientalizante de Medellín, también llamada tartésica. «Allí se han encontrado una placa de pizarra y un plato cerámico, en el que se representan, además, dos lechuzas grabadas». Jiménez Ávila sostiene que se trata del yacimiento que más documentos ha aportado, pero su importancia también reside en «la longitud de los textos, los diferentes contextos –hábitat y funerarios–, y las posibilidades de datación».

En territorio peninsular, el Algarve y el Bajo Alentejo portugués aporta el mayor corpus de testimonios. Eso explica la ubicación del Museo de la Escritura del Sudoeste en la localidad lusa de Almodôvar. En toda el área sur de Portugal «se han encontrado desde el siglo XVIII unas 80 estelas», cuantifica Jiménez Ávila.

En cuanto al enigma del significado de las escrituras meridionales, «que se leen, pero no se traducen», el problema principal reside es la escasez de inscripciones (menos de 200). En palabras de Ferrer i Jané, «cada nuevo hallazgo, como el último del Turuñuelo, aparecido en un contexto arqueológico, nos acerca más al objetivo de entender los textos, aplicando sistemáticamente el método del análisis interno y apoyándonos en la epigrafía comparada. Si aparecieran inscripciones bilingües, con seguridad se daría un paso de gigante en el desciframiento tanto de los signos de valor desconocido o conflictivo, como de la propia lengua. Ojalá apareciera una inscripción bilingüe en el Turuñuelo».

Francisco Javier Heras

Director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Arqueólogo del Museo de Cáceres

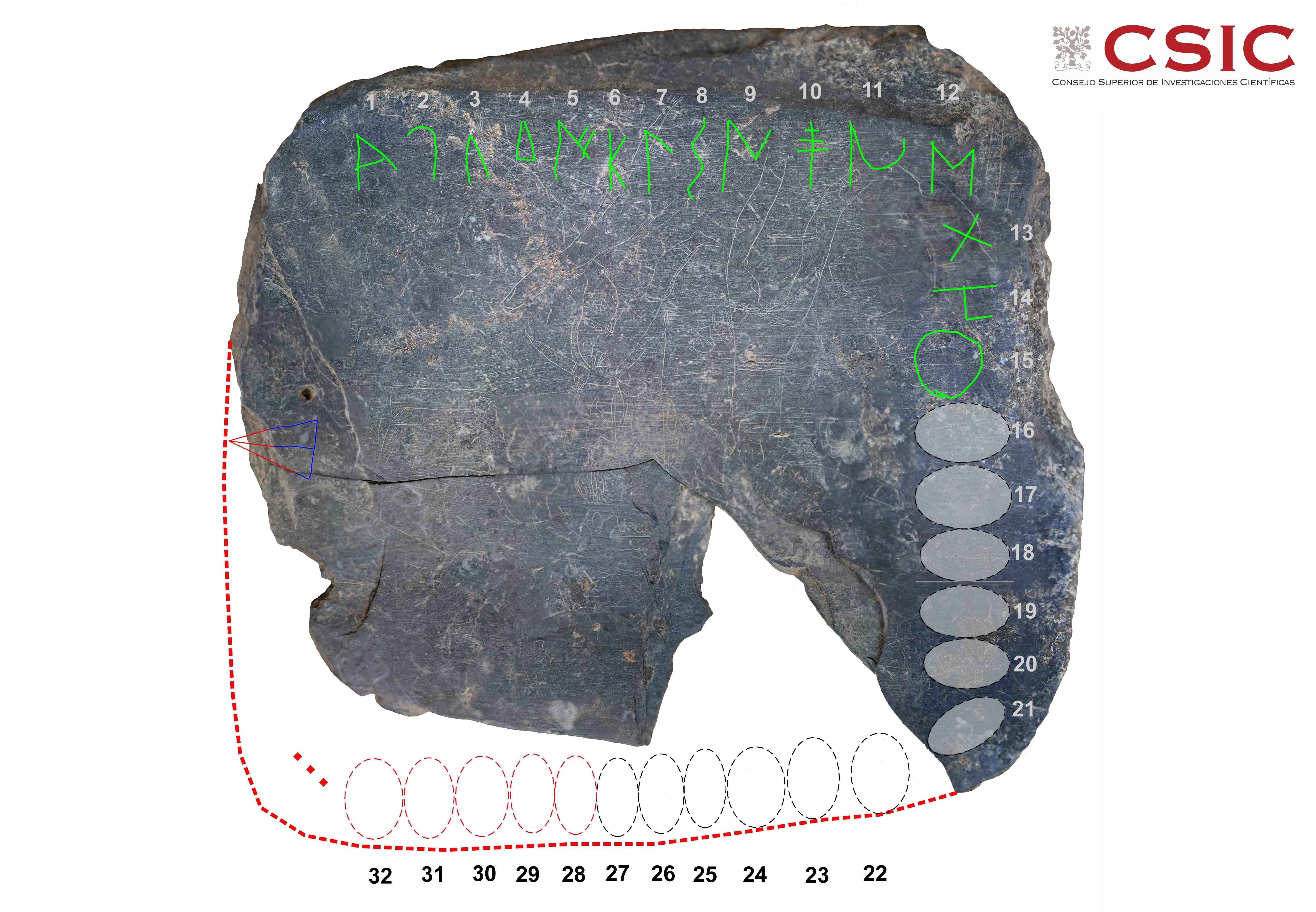

Una muestra de la importancia de comparar entre sí cada uno de los vestigios la explica el arqueólogo del Museo de Cáceres José Miguel González Bornay. «El abecedario de Villasviejas del Tamuja apareció en una excavación en 1976, aunque no se publicó hasta 1985, un par de años antes de la de Espanca (Portugal), que es hasta el momento la inscripción más completa». Sin embargo, sostiene, sin la inscripción de Espanca no hubiese sido posible establecer que la de Villasviejas es también un abecedario; y gracias a las dos «se podrá avanzar en el estudio de la del Turuñuelo».

Según el epigrafista, el hallazgo de Guareña confirma «la presencia de hablantes de alguna lengua indígena en Casas del Turuñuelo, puesto que las escrituras paleohispánicas se usan para expresar estas lenguas. Y cree que también aportará datos para precisar el valor de algunos signos dudosos del abecedario de Espanca. Por ejemplo, el número 11, «que presenta una forma extraña en ambos abecedarios, y el 20, que está dañado en las dos copias en Espanca». En el plano cronológico, la tablilla de Guareña garantiza, precisamente por su contexto, «que a finales del siglo V a. C. una escritura paleohispánica meridional estaba ya en pleno uso en el curso medio del Guadiana».

Al hilo de esto, Heras prevé que haber encontrado esta pieza en un «contexto arqueológico muy concreto va a permitir un gran avance en el conocimiento de esta escritura y en el modo en que evoluciona en cada momento y territorio». En la misma línea, Javier Jiménez Ávila, jefe de servicio en la Consejería de Cultura, también cree que el hallazgo de la sexta campaña de excavación liderada por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez contribuye a fechar mejor esta escritura. «Se conocían testimonios de la misma época en La Mata y Cancho Roano, aunque eran signos aislados. En Cancho Roano se encontró una copa griega con un signo alfabético hispánico, una referencia cronológica importante».

Cabe preguntarse entonces en qué difieren el abacedario del Turuñuelo y los hallados en Portugal y Botija. Lo explica Ferrer i Jané. «En primer lugar, en lo más obvio, el material de soporte. El abecedario de Villasviejas está realizado en un ostrakon, o sea un fragmento de cerámica reutilizado como soporte de escritura». También difieren en el grado de conservación, «puesto que este solo conserva siete signos, mientras que el del Turuñuelo posee restos de al menos 21. Otra diferencia es que en la otra cara del ostrakon se aprecian restos de una inscripción complementaria, de la que el de del Turuñuelo aparentemente carece».

Joan Ferrer i Jané

Epigrafista

Javier Jiménez Ávila

Arqueólogo y exdirector del Consorcio de Mérida

Asimismo, también difieren en la precisión del contexto arqueológico, «muy bien datado en el caso del Turuñuelo, a finales del siglo V a.C., mientras que el de Villasviejas es menos claro, pero se sitúa a mediados del s. IV a.C.». En cambio, se asemejan en que ambas discurren de izquierda a derecha, mientras que el de Espanca va de derecha a izquierda. También concuerdan en la secuencia de signos: el de Villasviejas ya se identificó como abecedario precisamente por coincidir con la secuencia central de Espanca, y probablemente también coincida con la del Turuñuelo, si se confirman los signos de lectura dudosa del 16 al 21».

Sobre el tiempo que habrá que esperar para conocer el significado de los trazos, el conservador del Museo de Cáceres González Bornay concluye que «aún no disponemos de suficientes inscripciones o alguna que esté escrita en latín o griego, que conocemos. Nos falta la piedra Rosetta».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.