El inventor del albariño

Crónicas mínimas ·

Jesús Requena, destinado a Pontevedra como funcionario de Trabajo, encontró unos caldos locales que se hacían de una manera distinta con uva albariña cuya parra unos monjes usaban para hacer sombraSecciones

Servicios

Destacamos

Crónicas mínimas ·

Jesús Requena, destinado a Pontevedra como funcionario de Trabajo, encontró unos caldos locales que se hacían de una manera distinta con uva albariña cuya parra unos monjes usaban para hacer sombraTxema Rodríguez

Jueves, 20 de agosto 2020, 00:15

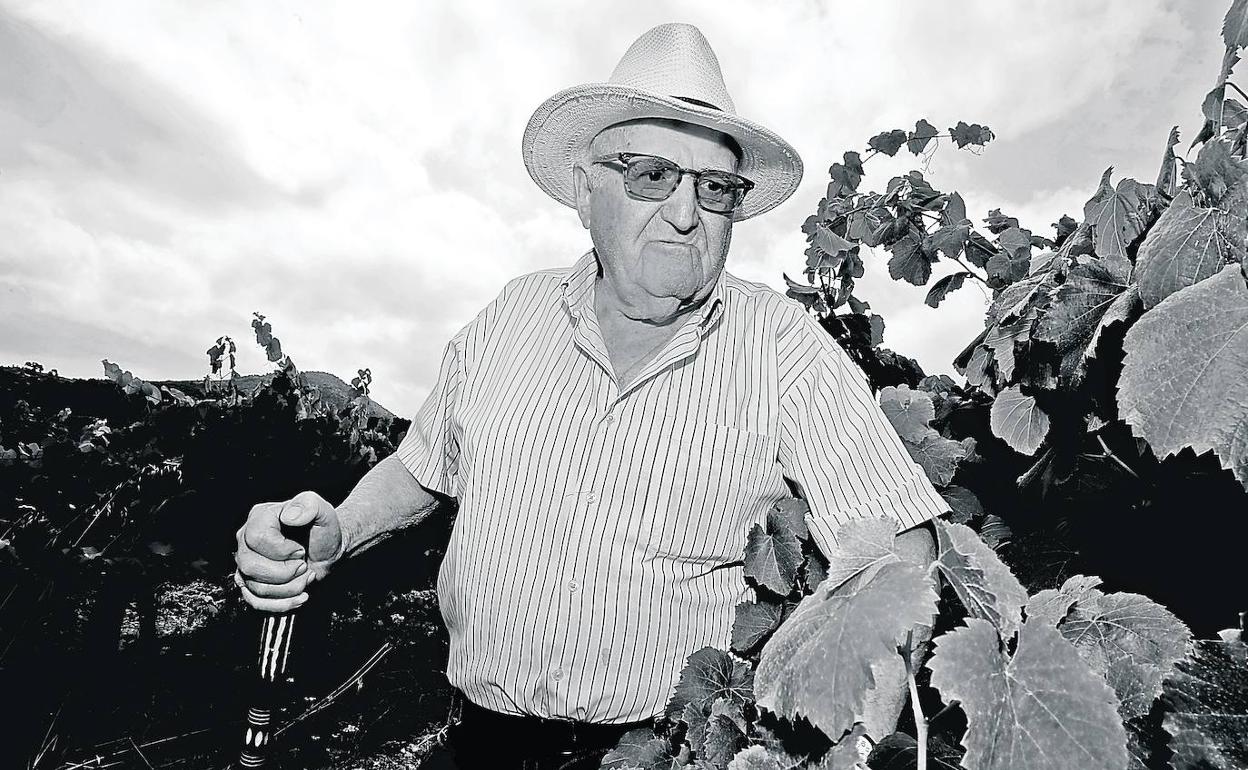

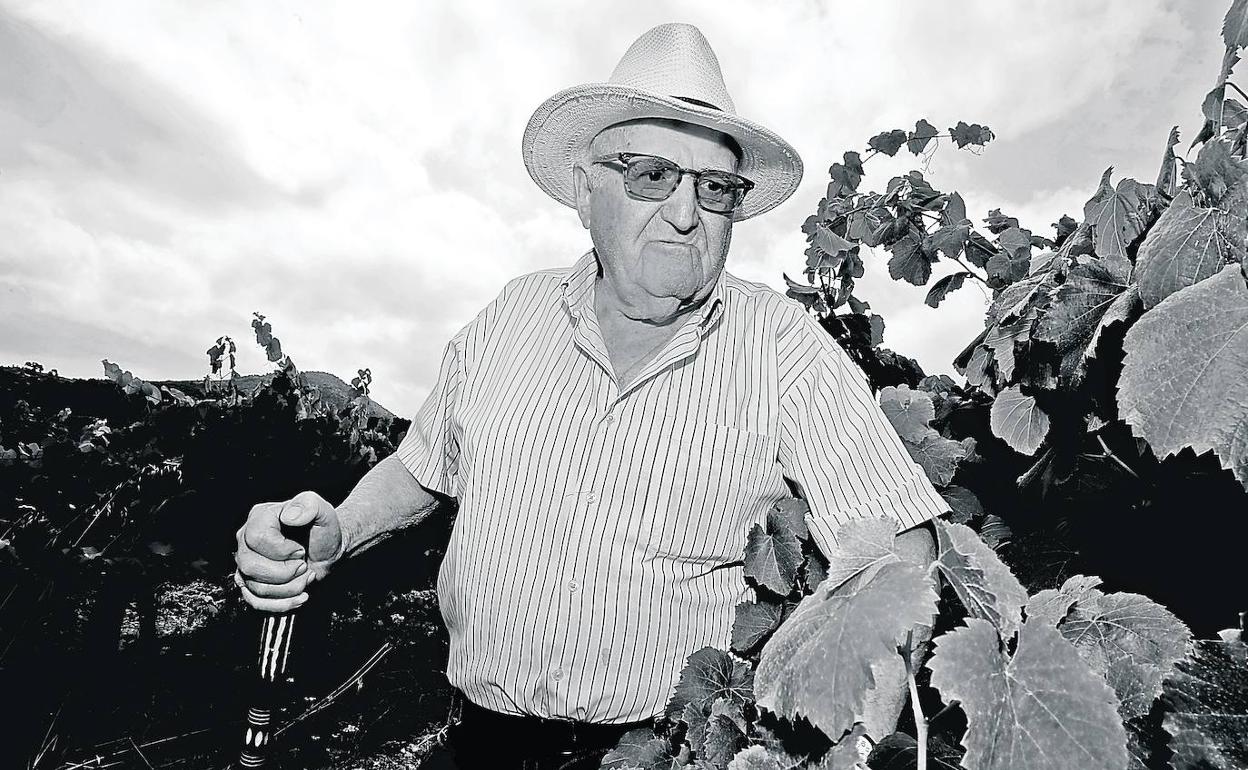

Llega conduciendo uno de esos vehículos que delatan a los agricultores. Baja la empinada cuesta que conoce al dedillo y al poner un pie en el suelo acuden gatos de pelajes vistosos desde los cuatro puntos cardinales. Jesús Requena no es muy alto, un poco regordete, ágil para tener 92. Se apoya en un bastón cuando anda, «al principio, luego ya entro en calor y voy mejor». Busca un manojo de llaves en el bolsillo y abre un portón metálico, luego suelta el nudo de la bolsa que lleva en la mano y con un hacha comienza a cortar trozos de carne de conejo que arroja a los felinos amontonados a su pies. Desconfían, pero el hambre aprieta. Después abre una puerta contigua, un bajo donde embotella, almacena y etiqueta sus vinos. Una bodega humilde en apariencia pero moderna en su diseño, la de Jesús, en el pequeño pueblo valenciano de Siete Aguas, donde cultiva y produce vino albariño. Sabe muy bien lo que hace porque, a fin de cuentas, fue un invento suyo.

Su larga vida estuvo dedicada a la enseñanza. Estudió Fitopatología en Valencia y también Enología en Requena. Era funcionario de lo que entonces se denominaba PPO (Promoción Profesional Obrera), que luego fueron los cursos de enseñanza del INEM, ahora llamado SEPE. Comenzó a enseñar por los pueblos «cómo combatir las enfermedades de los árboles o cómo hay que cuidar los frutales». Y en ello estaba hasta que sus jefes del ministerio decidieron enviarle a Galicia, a la zona de Vilagarcía de Arousa y Cambados. Allí descubrió que el objetivo de su labor, reconvertir la mano de obra del campo en otra más cualificada, estaba lejos de ser posible porque en aquella tierra solo había miseria. «El trabajo lo hacían las mujeres porque todos los hombres andaban por el extranjero o embarcados. Pensé que tenía que hacer algo por aquella gente, porque yo soy católico y serlo no es ir a misa, sino hacer el bien a los demás. Cada día veía escenas que me hacían pensar en eso; recuerdo una vez, frente a la pensión en la que me alojaba... una mujer arrastrando un carro con unas vacas…».

Jesús toma aire. A veces necesita hacer una pausa para seguir hablando. Llena los pulmones y pregunta por dónde iba, porque ha perdido el hilo. Tampoco oye muy bien. Se acaricia la calva, emana la misma bondad que predica. Cuenta que, al margen de su trabajo, se puso a observar la vida y el entorno de aquella Galicia. Estudió los vinos que se elaboraban en la zona de un modo desconocido hasta aquel entonces, con criterios científicos, y se fijó en un tipo de uva, la albariña, «que ellos usaban para hacer sombra en los parrales porque decían que no valía para hacer vino; es una variedad que probablemente trajeron de Francia los monjes cistercienses del Monasterio de Armenteira».

Los caldos que producían con ella, o mezclada con otras, eran malos. Pero Requena pidió un barril y unas cepas y se puso a analizarlos. También resultó que, comiendo un día en el monasterio, probó uno que le llamó la atención por su sabor, y de las torpes explicaciones que le dio el monje responsable dedujo que, sin quererlo, había encontrado la forma no solo de evitar que se estropeara, sino de elaborar un vino extraordinario. Jesús, que sabía por sus análisis de la acidez de aquella uva, cayó en la cuenta de que la clave podría estar en el control de la segunda fermentación. Él lo explica muy bien: «En primer lugar se produce la fermentación alcohólica; en ella los azúcares se convierten en etanol, y luego el ácido málico se transforma en láctico. Es el mismo de un yogur. Con el clima que tienen en Galicia, la mayor parte de la acidez del albariño procede del ácido málico, y hay que ser muy meticuloso en el proceso porque si se pierde esa acidez el vino no vale nada».

Una vez tuvo la fórmula, comenzó a extender una doctrina que, sin que lo supieran, iba a llevar la riqueza a muchos de aquellos humildes agricultores, a los que pidió que plantaran la uva hasta entonces despreciada, que la pusieran en las solanas y dejaran las tierras húmedas para el maíz y las patatas. Algunos se fiaron de él, eran sus alumnos, y otros no tanto. Su jefe, José María Fonseca (que ahora es el propietario de la bodega Terras Gauda), le pedía explicaciones por salirse de su trabajo como profesor, y a menudo le llegaban quejas. «Decían que se vaya de aquí, el tío este está loco». Montaron una cooperativa. Su fama se fue extendiendo y un día, cuenta, «vino un grupo de esos de gente importante que decían que iban a probarlo, con un tipo que hablaba extranjero, que sacó un vaso, lo llenó y se separó del grupo. Se puso a mirarlo de todas las maneras, hacía cosas que no entendía; resulta, eso me dijeron, que era el mejor catador de Europa».

A Jesús, alma de aquella humilde empresa, comenzaron a lloverle las ofertas y a todas dijo que no, que él estaba «para ayudar a la gente, no para ganar dinero». Vio venir el interés de otros por el incipiente brillo del albariño, empresas catalanas que querían llevarse la producción, y empeñado en que aquellas humildes gentes pudieran vivir del vino promovió la denominación de origen Rías Baixas. «En aquella época ya encontraba apoyo para todo lo que propusiera, nadie me quería matar ni meter en la cárcel». Sonríe mientras echa algo de pienso en una lata. Se ve que alguno de los gatos es sibarita.

También sonríe cuando recuerda sus peripecias con Laureano Oubiña, porque Jesús fue quien plantó el albariño en el famoso Pazo Baión y donde, transformado en su laboratorio, realizó muchos de sus experimentos y avances. «Algunos ni los he enseñado todavía», dice. De Laureano, aunque él estaba muy metido en lo suyo, cuenta que no le dejaba irse de allí, pero que «veía cosas raras».

Finalmente se vino a Valencia, aunque le siguieron llamando en busca de consejo. No se hizo rico ni quiso. Se dedicó a cuidar de su mujer, enferma durante muchos años. Y de su pequeña viña de albariño y mencía. Cuentan que cuando el maestro iba a podar sus parcelas de Siete Aguas, los viveristas acudían a recoger los sarmientos cortados por él, seguros de llevarse el tesoro de unas viñas únicas. Camina a buen paso apoyado en su bastón. Arranca rebrotes con precisión, sin dudar. Sabe cuál dará fruto y cuál no. Pero apenas puede contener la emoción porque sabe que ha llegado al final del camino. Ya no puede hacerse cargo de la viña, que ha sido su vida, y a la que ahora mira impotente, pensando en todo el trabajo que su cuerpo ya no le permite. Y le brota de la garganta una especie de queja triste.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones de HOY

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.